Insomnio, maldito insomnio. El infierno personal que me asoló desde niño y el responsable de joder mi reloj circadiano, obligándome a tomar cobijo bajo el denso manto negro de la noche.

Con el tiempo empecé a ver a las luces anaranjadas de los faroles de la calle como si fueran reconfortantes rayos de sol, al silencio sepulcral de la madrugada como si fuera el ensordecedor sonido del tráfico de media mañana, y a los escasos y misteriosos transeúntes que peregrinan a través de las penumbras como si fueran mis amigos de toda la vida.

Para sobrellevar mi penosa condición, decidí abrirme un pequeño puesto callejero de comida rápida, el cual abre desde las seis de la noche, cuando el ocaso tiñe el cielo de rojo, hasta las seis de la mañana del día siguiente, cuando el arrebol les avisa a los pájaros que pueden dar cabida a sus cantos matutinos.

Pero, ¿por qué un puesto de comida rápida? La verdad, no podría dar una respuesta certera a esa pregunta. Por un lado, siempre tuve un talento especial con las manos, atribuible o a mi buen pulso o a la longitud excepcional de mis dedos; pero sea como fuere, nunca decepcioné a nadie cuando se trataba de cocinar, de remendar mis ropas con hilo y aguja, o de hacer alguna manualidad en clases de artes plásticas.

Quizá hubiera sido un buen cirujano de no ser porque mi cerebro no está programado para soportar las extensivas horas de estudio que exige la materia, pero creo que esas divagaciones, en esta etapa de mi vida, ya no vienen al caso.

Por otro lado, y creo que es más importante aún que el punto anterior, siempre hallé cierto placer en el hecho de alimentar a alguien más, en el sentido de que literalmente le estoy tendiendo una mano a un desconocido para cubrir una de sus necesidades más básicas y fundamentales.

En esos momentos, cuando veo a mi cliente satisfecho, con su boca manchada de salsa y su estómago lleno, siento que estoy contribuyendo a que este mundo sea un lugar mejor.

Ahora que mi cliente ya comió, puede concentrarse en hacer otras cosas mucho más productivas, quizá pensar en ese nuevo emprendimiento que ayudará a mejorar la economía del país, o quizá planear una astuta estrategia para derrocar al actual gobierno e instaurar uno nuevo que nos dé más y mejores oportunidades a todos nosotros. Y, si eso pasa, sabré que mi comida fue uno de los eslabones de esa cadena caótica de sucesos, que mi labor ayudó a que las cosas ocurrieran de ese modo.

Pueden llamar a esas reflexiones como “un extraño y retorcido caso de narcisismo”, y quizá no les faltaría razón, porque la mayoría de las veces solo ayudo a los borrachos nocturnos que salen de las discotecas y bares en busca de algo que los reanime.

Porque al menos en eso nadie puede contradecirme, que mi llajua es el más poderoso “levanta-muertos” de toda la cuadra. Una sola cucharada de mi salsa picante especial basta y sobra para que cualquiera arrebate su aletargada consciencia de manos de Dionisio cinco veces seguidas.

Y así, como si nada, mis noches transcurren una tras otra en mi humilde puestito callejero, en aquella austera y sombría esquina de la calle 20 de Octubre, a pocos metros de todas las discos y bares rebosantes de alcohol y barriles humanos listos para comer a cualquier hora de la noche.

No duden de mí, de mi labor, que siempre estaré listo para atenderlos, para llenar sus estómagos y sus arterias, siempre con mis utensilios afilados y la parrilla caliente… Al menos puedo decir que era así como me sentía en mis remotos días del ayer, antes de que cayera en cuenta de la terrible verdad de mi ser, aquella surreal noche de invierno.

Usualmente no suelo recordar con especial viveza los sucesos que me ocurren durante el día, antes de que la noche engulla el cielo con sus negras fauces estrelladas, sobre todo porque mi día a día es banal y fútil, y siempre lo aprovecho para recuperar las horas de sueño que no logro consumar durante la noche.

Sin embargo, aquella mañana fue diferente. Recuerdo cómo ese día llegué a casa más temprano de lo usual, debido a la falta de clientes durante mis últimas horas de jornada. Prendí el pequeño televisor de mi cocina mientras me preparaba algo para desayunar: un par de huevos, pan y chocolate caliente.

Encontrándome yo en el afán de freír los huevos en la sartén, escuché con claridad uno de los acaecimientos más importantes de las últimas semanas, informado a través de mi noticiero predilecto. La primicia hablaba, en un tono completamente imparcial, acerca de los mórbidos asesinatos que habían estado tomando lugar las noches recientes.

Todas las víctimas, según se contaba, tenían antecedentes penales por casos de violación y asesinato, e igualmente todos ellos habían encontrado una manera de no cumplir su sentencia a cabalidad.

Cada uno había sido torturado por horas antes de su ejecución y, para coronar el pastel, les habían engrampado en la frente un sobre que contenía todas las pruebas que relacionaban al fallecido con los crímenes que había cometido en vida.

La señorita del noticiero, de un pelaje rubio teñido y gruesos labios pintados, no tenía reparos en llamar a este peligroso asesino serial como “el justiciero”, dada la naturaleza de sus atentados.

Recuerdo escuchar con gran interés todas y cada una de las palabras de la presentadora, a la vez que pensaba que nadie que no hubiera hecho nada reprochable tenía algo que temer; es más, pensaba que gracias a ese misterioso sujeto nuestra querida ciudad era un sitio más seguro en el que habitar.

El resto del día pasó como solían pasar mis días, con un cigarro entre mis labios, un libro entre las manos y una que otra siesta esporádica para recuperar energías. Eso sí, la noticia sobre los asesinatos no me abandonó ni un segundo; quizá por obsesión morbosa, o quizá porque no tenía nada mejor en qué pensar durante esas horas.

Cayó la noche sobre la ciudad de La Paz. Regresé a mi puesto y lo abrí como solía hacerlo cada noche. Puse a calentar la parrilla y la embadurné de aceite; asé un par de hamburguesas, freí la primera tanda de papas fritas, troceé las salchichas y preparé la chorrellana, todo mientras esperaba a que llegaran los clientes.

Las primeras horas de la noche siempre suelen ser las más tranquilas. En este punto solo tengo que atender a hambrientos estudiantes universitarios saliendo de sus facultades, a muchachos de pelos teñidos que de seguro comen las sopitas Maruchan con palitos chinos, y a señores de pompas flácidas que emergen de sus oficinas.

Las horas pasaban y la calle se vaciaba de a poco. Los coches que recorrían la calle se asomaban con cada vez menos frecuencia, mientras el sonido del tráfico se apagaba lentamente. Las grandes masas de personas que pululaban por las aceras lentamente se diseminaban hasta desaparecer en sus jaulas de hormigón y concreto, y poco a poco eran reemplazadas por los hijos de la noche, siempre cabizbajos y con las manos en los bolsillos.

El silencio se asentó sobre los edificios dormidos de la ciudad, siendo interrumpido solo por las lejanas risas de los achispados noctámbulos, o por los gritos acalorados de parejas en discordia. Sin embargo, esa noche era diferente.

No había ni risas ni gritos, ni siquiera ladridos de perros callejeros. Nada. Era un silencio denso, incómodo, demasiado ajeno a mi gusto. Quizá el tiempo haya sugestionado mis recuerdos al respecto, al final es imposible que la noche sea completa y totalmente silenciosa.

Pero, de todos modos, no puedo desprenderme de esa sensación de profunda incomodidad cada vez que llego a pensar en las agónicas horas que transcurrieron esa madrugada.

Para distraerme un poco empecé a asar un par de lonjas de carne sobre la parrilla, cuya lisa superficie de metal se encontraba ennegrecida por el constante uso, y al lado de las tiras de carne coloqué unos cuantos huevos estrellados.

El chisporrotear del huevo y de la carne sobre la parrilla caliente se asemejaba a una armónica sinfonía de aceite y grasa, sonidos que masajeaban mi cerebro con tanta suavidad que no tardaron mucho en relajar los tensos músculos de mi espalda.

En un momento, más movido por la inercia que por una intención consciente, decidí levantar la mirada para explorar con mis ojos las inmediaciones; fue en ese momento cuando lo vi.

Un hombre en la lejanía, parado a unos veinte metros de mi posición. Estaba justo debajo del farol de la esquina de la calle, a contraluz, sumiendo sus facciones y su semblante en un profundo negro que lo hacía ver más como una presencia fantasmal que como una persona de carne y hueso.

Quizá no le hubiera prestado tanta atención de no ser porque percibí algo profundamente mal en él, como si su aura estuviera hecha de un espeso fango negro que reptaba sobre el suelo, dejando su pestilente rastro adonde sea que él fijara su atención.

Nunca había experimentado una sensación similar hasta ese punto de mi vida… me sentía como una presa indefensa a merced de un despiadado depredador.

No veía sus ojos, pero sabía que era a mí a quien estaba contemplando fijamente. No se movía, ni siquiera parecía que respiraba. Solo se quedaba ahí, quieto, con sus brazos tambaleando a cada uno de los lados de su tronco, como si fueran un par de lianas muertas colgando de un funesto árbol.

No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, viéndonos fijamente, sin apartar las pupilas del otro; podrían haber sido solo unos cuantos minutos, pero yo lo sentí como si fueran largas e interminables horas. Solo sabía con certeza sugestionada que, si apartaba mis globos oculares de ese sujeto, él aparecería justo al lado de mi puesto en cuestión de milisegundos.

De repente, ocurrió lo que más me temía. El sujeto empezó a caminar lentamente, en dirección a mi pequeño puesto. El horror se apoderó de mis articulaciones en cuanto lo vi cruzar la calle, con una serenidad acongojante, tal y como si fuera un felino que emplea el silencio del bosque como un arma para emboscar a su despistada víctima.

Y, antes de que pudiera reaccionar tan siquiera, ya lo tenía al frente de mí. La tenue luz del foco que colgaba del cielorraso de mi puesto despejaba las penumbras nocturnas a mi derredor, ayudándome a ver con más claridad al extraño tipo.

Solo era un hombre, nada más, como tú o como yo. De nariz aguileña, rasgos duros y cachetes un poco regordetes, vistiendo una chamarra de invierno negra, unos pantalones kaki de tela y un par de botines militares. Pero, sin duda, lo que más recuerdo de ese hombre son sus ojos; penetrantes y tan negros como la noche que nos rodeaba… Parecían los ojos de un hombre sin alma.

Una salchipapa, extra llajua, Dijo el hombre después de unos largos e incómodos segundos de críptico silencio.

Yo solo atiné a asentir tímidamente con la cabeza antes de colocar los trozos de salchicha cortada sobre la parrilla. Mientras doraba las papas y emplataba todos los ingredientes ya freídos en un platito desechable de plástico le dedicaba una que otra esporádica mirada al misterioso sujeto. Él, como siempre, no dejaba de observarme ni un solo segundo con esos severos ojos negros. Carraspeé para aclararme la garganta.

¿Completo, casero? Pregunté acto seguido, con voz vacilante y temblorosa.

No, solo kétchup y llajua, Respondió él en tono imperativo.

Vertí los aderezos que me había solicitado sobre las salchichas y las papas fritas y acto seguido le entregué el plato lleno de comida caliente al hombre. Él, a su vez, lo recibió con sumo cuidado.

En ese punto esperaba con ansias que el sujeto se largase con su plato de comida entre las manos y se perdiese entre las brumas de la noche, como suelen hacer todos los demás una vez ya fueron atendidos.

Pero no, él se quedó ahí, degustando con minuciosidad las papas fritas, una por una. No decía nada ni apartaba la mirada de su comida, pero podía percatarme de que en sus ademanes se entrevía cierta alevosía, como si disfrutara poniéndome tenso e incómodo. Sin previo aviso, levantó la cabeza, tragó la comida masticada que tenía en la boca y se limpió los labios con una servilleta de papel higiénico.

¿Conoces a Mayte Pereira? Cuestionó él.

La pregunta me tomó por sorpresa, dejándome sin saber qué responder exactamente.

¿Sabías que se suicidó hace unos días? Añadió el sujeto, llenando el espacio vacío que había dejado con mi silencio.

Perdón, pero no sé de qué me está hablando. Respondí yo con titubeante sinceridad.

El hombre esbozó una pequeña sonrisa, develando sus dos hileras de amarillentos dientes desgastados.

Debí haberlo confundido con otro, va a disculpar. Se excusó él y se dispuso a alejarse de mi puesto con prontitud.

En cuanto el sujeto se hubo ido, recobré la compostura. Sin embargo, aquella inquietante interacción me dejó perplejo el resto de la noche. Volvía a repasar mentalmente la extraña conversación una y otra vez, tratando de desentrañar el significado oculto de esas palabras; aunque, sin duda alguna, lo que más me turbaba era la extraña sensación de que había escuchado el nombre de “Mayte Pereira” en algún lugar.

Mientras iban pasando los minutos y las horas, a mi cabeza le llegaba paulatinamente una revelación epifánica. Recordé, como si se tratara de un balde de agua fría, de dónde conocía el nombre que me había mencionado el extraño hombre.

Había salido con una Mayte Pereira hacía algunos años, aunque la relación no duró mucho ni fue especialmente fructífera… Esas eran las cosas que me decía para no sentirme mal conmigo mismo, considerando que había sido capaz de olvidar una parte tan importante de mi vida privada, tal y como lo es una relación sentimental.

Podría no haber sido memorable en ningún sentido, pero, en esta etapa de mi existencia, no veo excusable el hecho de olvidar a alguien que te acompañó a lo largo de una porción de tu vida, por muy pequeña que sea.

Traté de no darle más vueltas al asunto, atendiendo a los pocos borrachos que se acercaban a mi puesto para degustar las grasosas hamburguesas y la poderosa llajua especial de la casa.

Pero, en cierto punto de la noche, esa misma sensación de inquietud e incomodidad retornó. Nuevamente la calle se vació, y un pesado silencio se tragó toda la cuadra, como si cualquier ser vivo medianamente consciente se hubiera percatado del peligro y hubiera decidido refugiarse lo más lejos posible.

Empecé a rezar, por primera vez en cinco años, para que ese sujeto no volviera a aparecer. Pero algo dentro de mí me lo exclamaba a gritos… iba a llegar tarde o temprano.

Pensé en abandonar el puesto y escapar a toda velocidad del lugar, pero una voz interior me decía que esa sería una pésima idea, y que estaba más seguro detrás de la parrilla. Pero nada importaba ya en ese punto… tal y como lo había predicho, el extraño hombre volvió a aparecer en la acera del frente, debajo del farol, viéndome fijamente.

En esta ocasión no dilató tanto el tiempo de espera para acercarse, y cuando se paró al frente de mí pude darme cuenta casi al instante que estaba mucho más agitado que la primera vez. Sus manos temblaban, sus ojos estaban inyectados de sangre y su aliento se encontraba impregnado con el inconfundible hedor ácido del alcohol barato.

¿Cuánto cuesta joderle la vida a una persona? ¿Mil pesos, cien, cinco? Interrogó él, con voz severa.

Yo no sabía qué responder, el terror invadía cada una de mis reacciones.

Esas fotos… no te correspondía a ti estarlas difundiendo por ahí. Mientras más hablaba, más se marcaba en su voz la ira contenida. Ella confió en ti, ¿y tú qué hiciste? La vendiste al primer hijo de puta que te ofreció cien pesos para tu trago.

En ese preciso instante recordé todo… A Mayte; a las fotos de ella, completamente desnuda, que me había pasado cuando aún salíamos juntos, fotos que yo le había solicitado tímidamente. A mi amigo Tiago de la facultad, que se enteró que salía con Mayte y que vino un día hacia mí solo para exigirme pruebas.

Me recuerdo a mí mostrándole las fotos para jactarme de mi logro… y a él pidiéndome que se las vendiera por un precio que ya no recuerdo, pero que en ese momento me pareció más que razonable… y acepté… ¡Acepté, carajo, acepté!

Abandoné mis divagaciones tan pronto como sentí el filo de un cuchillo atravesando el dorso de mi mano, desgarrando la carne y atravesándomela por completo. Grité, y vi a mi agresor directamente a los ojos.

El otro ya está muerto, ahora te toca a ti, Dijo sonriendo y, acto seguido, sopló sobre mi cara un singular polvo blanco que me mareó en el mismo instante en el que entró por mis desprevenidas fosas nasales.

Podía sentir cómo mi mundo se nublaba y cómo mis sentidos se aletargaban de a poco. Desesperado, y en un último acto de supervivencia, agarré la cabeza del hombre por su cabellera y se la estampé contra la parrilla caliente.

Dejé que chillara mientras su mejilla se asaba sobre el aceite por unos largos y agónicos segundos. En un momento lo solté, y él retrocedió mientras se agarraba la cara con las manos. Aproveché esos minutos de ventaja para abrir la puerta lateral del puesto y salir de allí a toda velocidad.

Luego solo corrí… Corrí y corrí. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, porque lo único que recuerdo, subsiguiente a mi maratónica huida, es a mí despertando en el hospital, con la mano vendada y la nariz entubada.

Nunca pudieron atrapar al responsable de mi herida y mis delirios. En cierto modo era como si se hubiera esfumado en el aire, porque después no volví a escuchar a nadie hablando acerca de los asesinatos justicieros que inundaron las calles de la ciudad, ni tampoco oí nada acerca de un hombre vivo hoy por hoy que ande por ahí con la mitad del rostro invadido por deformes cicatrices de quemaduras.

Poco después me recuperé y pude regresar al trabajo; sin embargo, algo había cambiado en mis adentros. Más allá del posible trauma que haya suscitado en mí una experiencia tan cercana a la muerte, lo que más me afecta personalmente es el haberme dado cuenta de los horrores y de los mórbidos seres que se ocultan en las densas profundidades de la noche; y no lo digo por el hombre que casi me asesina esa fría madrugada de invierno… lo digo por mí… por mí y por la aterradora banalidad de mi maldad.

FIN

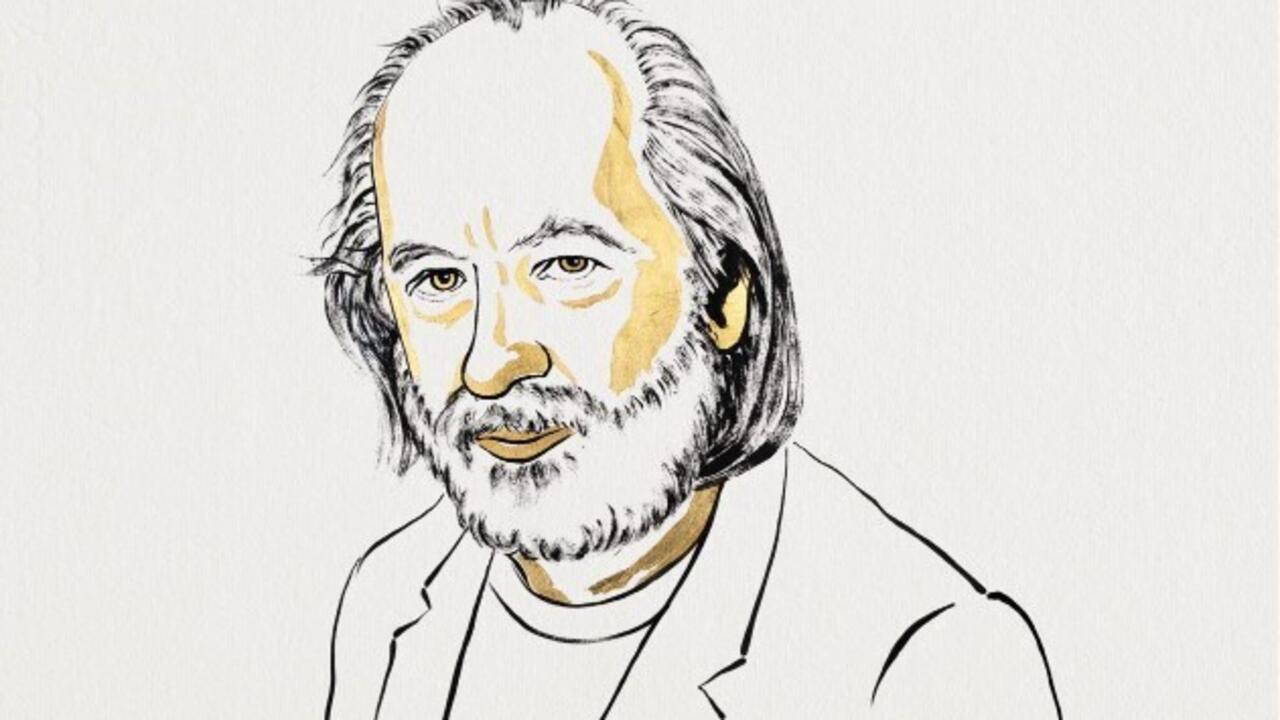

Sobre el autor:

Salem Arce Tavares nació en un 19 de agosto del año 2000, en Bolivia. Desde muy temprana edad, a los ochos años, el joven escritor se interesó por narrar historias. Tras terminar sus estudios secundarios, decidió estudiar cine para desarrollar nuevas técnicas y conocimientos de narración, a través del uso del guión. A sus 19 años publicó su primer libro de cuentos denominado “Animal de Medianoche”, con el cual logró plasmar un estilo que le permitió cierto reconocimiento en el escenario literario en su país.

AUTOR. Elsemáforo.cl.

Jueves, 28 de Agosto de 2025.